在全球体育文化日益繁荣的今天,球迷文化已成为社会生活的重要组成部分。它不仅是体育竞技的延伸,更是一种情感的寄托与文化的表达。然而,随着社交媒体的普及与明星运动员影响力的提升,部分球迷行为逐渐出现极端化、非理性化的倾向。近期多起“机场接机事件”引发的混乱与安全隐患,正是这一现象的警示案例。本文将围绕“球迷文化的积极与消极面并存,机场事件警示我们理性追星与公共安全的平衡”这一主题,深入分析球迷文化的双重属性,探讨其对社会与公共空间的影响。从球迷文化的社会意义、非理性追星带来的风险、公共安全管理的挑战以及理性追星的路径四个方面,本文将全面剖析这一复杂现象,旨在呼吁大众在热爱与理性之间找到平衡点,让体育精神回归本真,让热情在秩序中绽放。

球迷文化的出现与发展,是体育精神社会化的重要体现。它将原本属于竞技场的胜负情感延伸至日常生活,使大众在关注赛事的过程中获得情感共鸣与精神认同。对于许多球迷而言,支持一支球队或某位运动员,不仅仅是出于爱好,更是一种身份的象征与群体的归属感体现。

球迷群体的积极作用在于,他们推动了体育产业的繁荣与文化传播的多样化。赛事经济、体育周边产品、球迷旅游等相关产业的兴盛,都离不开球迷群体的热情参与。更重要的是,球迷文化常常成为促进国际交流的桥梁,不同国家、不同文化背景的球迷通过体育结缘,形成了跨越国界的友谊与理解。

此外,健康的球迷文化还具有教育与引导功能。它鼓励年轻人学习运动员的奋斗精神与团队合作意识,激发社会对公平竞争与顽强拼搏的价值认同。许多社会公益活动,如慈善赛、助学捐款等,正是依托球迷社群的凝聚力得以实现。这些积极影响充分展示了球迷文化的社会价值。

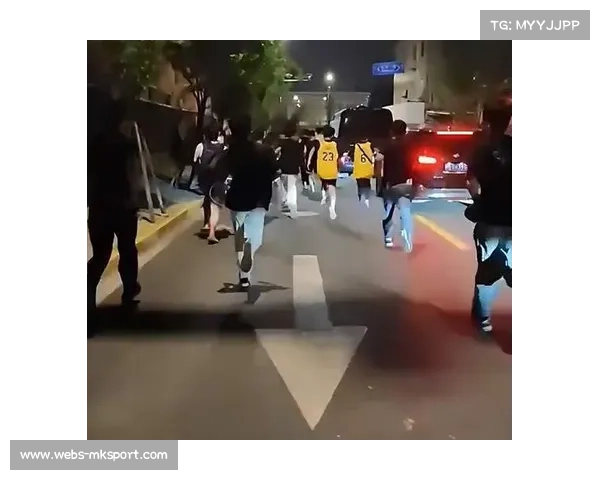

然而,球迷文化的另一面却隐藏着令人担忧的非理性与极端化倾向。近年来,多起“机场追星事件”屡屡登上热搜:球迷在机场围堵运动员、追车拍照、强行靠近签名,甚至导致公共秩序混乱和安全事故。这些行为背离了理性支持的初衷,成为社会舆论批评的焦点。

这种非理性行为的根源,部分来自于社交媒体的放大效应。在粉丝群体中,谁能拍到“独家视频”、谁能与偶像更近距离接触,往往成为虚拟社交中“炫耀资本”的象征。这种心理驱动催生了极端追星行为,使公共空间被私欲占据,公共安全风险显著提升。

机场事件不仅造成场地秩序失控,还可能危及旅客和运动员的安全。曾有运动员因被围堵而摔倒受伤,也有无辜乘客因混乱滞留甚至错过航班。此类事件的频发,不仅损害了运动员与球迷的正常互动,更对社会公共管理提出了严峻挑战。理性与秩序的缺位,正在成为现代球迷文化的隐忧。

面对球迷非理性行为引发的公共安全问题,公共管理部门需要在“防范”与“引导”之间找到平衡。一方面,应强化大型公共场所的安保管理,加强人流引导、设置隔离区域、完善应急预案,从制度层面防止混乱事件的发生。机场、车站、体育场馆等场所必须建立更科学的球迷接待机制。

另一方面,媒体与社会组织也应承担起公共舆论的引导责任。新闻报道与社交平台应避免过度渲染“追星行为”,而应将焦点放在运动员的职业精神与体育价值上。教育机构亦应加强青少年心理引导,引导他们正确理解“喜爱”与“迷恋”的界限。

此外,俱乐部与运动员本身也可以通过正面沟通渠道,引导球迷理性表达情感。比如设立官方见面会、线上互动活动等,让球迷在安全、有序的环境中满足情感需求。唯有多方共治,才能从源头上缓解非理性追星带来的社会风险,实现体育精神与公共安全的和谐共存。

要实现理性追星与公共安全的平衡,关键在于文化自觉的重建。球迷文化应从“情感宣泄型”转向“精神共鸣型”,让热爱回归体育本身。理性追星并非要求冷漠,而是强调在热情中保持分寸,在支持中尊重规则。

理性的球迷文化应倡导对运动员人格与奋斗历程的理解,而非仅仅沉迷于外在形象。通过学习运动员的拼搏精神、责任意识与社会担当,球迷群体才能真正成为体育文化的传播者与守护者。这种文化自觉的觉醒,是防止极端行为的最根本途径。

同时,社会也应为理性球迷提供更多正向表达的空间。例如举办体育文化节、球迷论坛、公益赛事等活动,让球迷在文明、平等的氛围中交流互动。通过制度设计与文化建设的双重努力,理性、健康、充满活力的球迷文化将成为社会文明的新风尚。

总结:

综上所述,球迷文化既是体育精神的延续,也是社会文化多样性的体现。它所蕴含的热情、团结与奉献精神值得肯定,但其非理性与极端化现象亦不容忽视。机场事件所引发的公共安全问题,提醒我们在情感表达的自由与社会秩序的安全之间,必须寻求平衡。球迷文化的健康发展,离不开制度的保障、媒体的引导以及球迷自身的理性自觉。

未来,我们期待一种更加成熟的体育文化生态:球迷以理性与热爱共存的姿态参与体育生活,社会以包容与规则并重的方式管理公共空间。唯有如此,体育精神才能真正照亮生活,球迷文化才能成为文明社会中最温暖、最有力量的一道风景。

mk体育下载

mk体育下载